Polnische Kriegsveteranen zu Besuch im Pilecki-Institut! - Instytut Pileckiego

02.05.2025 () 10:00

Polnische Kriegsveteranen zu Besuch im Pilecki-Institut!

Dieses Jahr wollen wir der rund 180.000 polnischen Soldaten gedenken, die an der Schlacht um Berlin beteiligt waren.

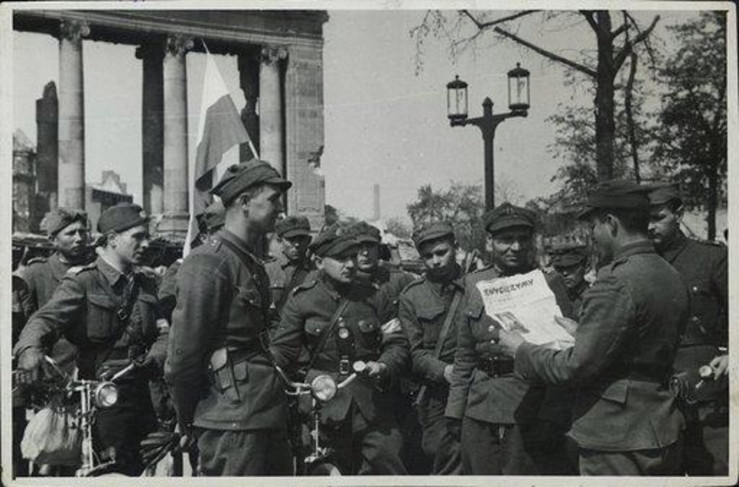

Seit dem deutschen Überfall auf Polen 1939 und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs kämpften polnische Soldaten an zahlreichen Fronten an der Seite der Alliierten. Im Frühjahr 1945 beteiligten sich polnische Einheiten auch an der Eroberung Berlins – ihr Einsatz war an einigen Kriegsschauplätzen entscheidend, etwa beim Kampf um die Technische Hochschule Charlottenburg. Am 2. Mai 1945 hisste eine Gruppe polnischer Soldaten der 1. Tadeusz-Kościuszko-Infanteriedivision die weiß-rote Flagge auf der Spitze der Berliner Siegessäule. Diese symbolische Geste unterstrich die Rolle Polens im Kampf gegen das NS-Schreckensregime – und war zugleich die Erfüllung eines Traums vieler Polen, die an diesem historischen Moment mitgewirkt hatten.

Anlässlich des 80. Jahrestags des Kriegsendes boten wir in diesem Jahr erneut ein umfangreiches Rahmenprogramm an, das in der Geschichte nach Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit – Krieg, Frieden, Freiheit – suchte und das kollektive Gedächtnis Berlins und Deutschlands um polnische Perspektiven ergänzte. Im Zentrum stand das Gedenken an die rund 180.000 polnischen Soldaten, die an der Schlacht um Berlin beteiligt waren. Wir wollten die Befreier Berlins kennenlernen, ihnen zuhören, von ihnen lernen und ihre Rolle würdigen.

Fotos: Katarzyna Mazur

Zu den Programmhöhepunkten zählten:

– Die Möglichkeit, polnische Kriegsveteranen, die sich um die Befreiung Berlins verdient gemacht hatten, persönlich kennenzulernen. Interviews waren dank eines Dolmetschers vor Ort möglich und vorgesehen.

– Eine öffentliche Flaggenhissung, die an eine legendäre Szene an der Berliner Siegessäule erinnerte – jenen Moment, als polnische Soldaten dort am 2. Mai 1945 kurzzeitig die weiß-rote Flagge setzten.

– Eine historische Radtour entlang zentraler Kriegsschauplätze, an denen polnische Soldaten im Frühjahr 1945 gekämpft hatten.

– Eine Auszeichnungszeremonie für Berliner Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um die deutsch-polnische Aussöhnung verdient gemacht hatten.

– Eine Podiumsdiskussion mit Prof. Krzysztof Ruchniewicz, Prof. Raphael Gross, Prof. Tatjana Tönsmeyer, Prof. Damian Markowski und Prof. Stefan Troebst.

Seit dem deutschen Überfall auf Polen 1939 und dem Beginn des Zweiten Weltkriegs kämpften polnische Soldaten an zahlreichen Fronten an der Seite der Alliierten. Im Frühjahr 1945 beteiligten sich polnische Einheiten auch an der Eroberung Berlins – ihr Einsatz war an einigen Kriegsschauplätzen entscheidend, etwa beim Kampf um die Technische Hochschule Charlottenburg. Am 2. Mai 1945 hisste eine Gruppe polnischer Soldaten der 1. Tadeusz-Kościuszko-Infanteriedivision die weiß-rote Flagge auf der Spitze der Berliner Siegessäule. Diese symbolische Geste unterstrich die Rolle Polens im Kampf gegen das NS-Schreckensregime – und war zugleich die Erfüllung eines Traums vieler Polen, die an diesem historischen Moment mitgewirkt hatten.

Es lohnt sich, den 2. Mai gemeinsam mit dem Pilecki-Institut zu verbringen – denn diese einzigartigen Freiheitskämpfer können bei uns persönlich kennengelernt werden! Die Gruppe der Veteranen besteht aus zehn Personen, darunter ein 1924 geborener Veteran. Anwesend sein wird auch Józef Jabłoński, der Sohn von Antoni Jabłoński, der die polnische Flagge an der Siegessäule hisste.

Co-Veranstalter der Reise der Kriegsveteranen nach Berlin ist das polnische Amt für Kriegsveteranen und Opfer politischer Verfolgung. Die historische Radtour wird zusammen mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Berlin organisiert.

Pressekontakt:

Patryk Szostak, 0160 905 886 54

Tagesprogramm am 2. Mai

10:00 – Zusammenkunft am Denkmal für die Soldaten der 1. Polnischen Armee am Gebäude der Technischen Universität (Straße des 17. Juni 135)

10:45 – Gedenken an der Siegessäule: 80 Jahre nach dem Hissen der polnischen Flagge durch Soldaten der 1. Polnischen Armee (Großer Stern 1)

11:40 – Kranzniederlegung am Denkmal des polnischen Soldaten und des deutschen Antifaschisten (Virchowstraße)

13:00 – Ordensverleihungszeremonie im Sitz des Pilecki-Instituts in Berlin (Pariser Platz 4A)

18:00 – Podiumsdiskussion „Unvereinbare Erfahrungen. Das Kriegsende in Europa und Asien“ im Sitz des Pilecki-Instituts in Berlin (Pariser Platz 4A) mit Prof. Krzysztof Ruchniewicz, Prof. Raphael Gross, Prof. Tatjana Tönsmeyer, Prof. Damian Markowski und Prof. Stefan Troebst

Veranstaltung am 6. Mai

Am 6. Mai möchten wir Sie auch herzlich zur Eröffnung unserer neuen Ausstellung einladen:

Die Pop-Up-Ausstellung „Kriegsenden in Polen“ dokumentiert, wie unterschiedlich das Kriegsende in Ost- und Westeuropa wahrgenommen wurde, vermittelt diese Unterschiede anschaulich und macht sie kuratorisch erfahrbar. Sie wurde von Schülerinnen und Schülern des Beruflichen Gymnasiums der Oberbarnimschulen in Eberswalde in Zusammenarbeit mit unserer Bildungsabteilung vorbereitet. Die Sonderausstellung ist zugleich ein Beitrag zum Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.

Termin: Dienstag, 6. Mai 2025, 18:00 Uhr

Ort: Pilecki-Institut Berlin, Pariser Platz 4a, 10117 Berlin

Anmeldung: https://forms.gle/MFb2uDFL45Jizs9z7

Hier finden Sie nun einige Details zu der historischen Radtour und mehr historische Hintergründe der Beteiligung polnischer Soldaten bei der Befreiung Berlins 1945.

"Historische Radtour: Auf den Spuren der polnischen Befreier Berlins 1945"

Termin: Freitag, 2. Mai, und Sonntag, 4. Mai, jeweils um 10 Uhr

Startpunkt: S-Bahnhof Jungfernheide, Ausgang Olbersstraße

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich: https://forms.gle/FUjSiTRY6dax8krA6Du

Dauer: Ca. 2 Stunden.

Zielpunkt: Die Fahrt endet um 12 Uhr an der Siegessäule. Danach kann die Tour bis zum Brandenburger Tor fortgesetzt werden. Um 13 Uhr gibt es die Möglichkeit, im Pilecki-Institut Kriegsveteranen zu treffen. Dort erwarten Sie außerdem Getränke, kleine Stärkungen und eine Mini-Ausstellung zu diesem Thema. Am Pariser Platz haben Sie zudem Gelegenheit, eine Open-Air-Ausstellung über das Kriegsende im weiteren Sinne zu besichtigen.

Auf dem Foto unten: Hauptmann Antoni Jablonski hisst am 2 Mai 1945 die polnische Flagge über die Siegessäule

An der Schlacht um Berlin waren rund 180.000 polnische Soldaten beteiligt – eingegliedert in die 1. und 2. Polnische Armee innerhalb der sowjetischen Frontstrukturen. Die 1. Polnische Armee war 1944 in der Sowjetunion aufgestellt worden. Sie bestand mehrheitlich aus ehemals nach Sibirien verschleppten Polen, die nach dem Bruch des deutsch-sowjetischen Pakts 1941 formal amnestiert worden waren. Allein im Zentrum Berlins waren rund 12.000 ihrer Soldaten im Einsatz. Nahezu 9.000 polnische Soldaten kamen bei der Befreiung der Stadt ums Leben.

Die Radtour deckt wesentliche Punkte der damaligen Gefechte ab:

- Deutsche Oper / Ausbruchsrichtung Wehrmacht

- Panzersperren Kaiser-Friedrich-Str.

- Karl-August-Platz

- Ernst-Reuter-Platz / Denkmal / TH Charlottenburg

- Eingeschlossene sowj. Panzereinheit Bereich Englische Straße

- Charlottenburger Tor / Siegessäule / Zusammentreffen am Brandenburger Tor mit sowj. Truppen.

Lageplan oben: Handlungen der 1. Polnischen Armee in der Berliner Operation April/Mai 1945

Bis zur Errichtung des Denkmals für die polnischen Befreierinnen und Befreier im Jahr 2020 blieb die Erinnerung an die polnischen Befreier Berlins eine Leerstelle im kollektiven Gedächtnis der Stadt. Auch in der polnischen Erinnerungskultur war dieser Teil der Geschichte lange nicht eindeutig verortet. Während die Rolle der 1. Polnischen Armee in der Volksrepublik Polen nach 1945 offiziell hervorgehoben wurde, geriet sie in den ersten Jahren nach der Wende 1989 in den Hintergrund. Zunächst musste die Erinnerung an die im kommunistischen Nachkriegs-Polen verschmähte Heimatarmee und die Exilregierung wiedergewonnen und aufgearbeitet werden, bevor ein inklusiveres Geschichtsbild in der kollektiven Erinnerung Gestalt annehmen konnte.

Fakt ist: Viele derjenigen, die später in der 1. Polnischen Armee an der Seite der Roten Armee kämpften, waren zuvor von stalinistischen Repressionen betroffen – etwa nach Sibirien deportiert oder in Gulags inhaftiert – und hatten ursprünglich gehofft, sich der Anders-Armee anschließen zu können, jener polnischen Formation, die über Persien in den Nahen Osten verlegt wurde und dort an der Seite der Westalliierten kämpfte. Für viele blieb dieser Weg jedoch organisatorisch, politisch oder schlicht zeitlich verschlossen. Ein Übertritt wurde von sowjetischer Seite teils gezielt verhindert, der Eintritt in die 1. Polnische Armee erfolgte nicht selten unter Druck. Eine Rückkehr in die Heimat war für die meisten ebenfalls keine Option. Vor diesem Hintergrund entschieden sich viele, unter den gegebenen historischen Bedingungen den Kampf gegen NS-Deutschland anzutreten oder fortzsetzen.

Auf dem Foto unten: Einweihung des Denkmals auf dem Gelände der TU Berlin durch den Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann in Anwesenheit ehemaliger Kombattanten.

Historischer Hintergrund: Warum wurde das Denkmal für die polnischen Befreierinnen und Befreier an der Technischen Universtität Berlin errichtet?

Eine Station der Tour ist die Technische Hochschule Charlottenburg, wo 2020 ein Denkmal zur Erinnerung an die polnischen Befreier errichtet wurde – eine Initiative des Berliner Aktivisten Kamil Majchrzak sowie zahlreicher Historiker, öffentlicher Stadtämter und lokaler Organisationen (z.B. die Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin und die Berliner Geschichtswerkstatt). Das Pilecki-Institut unterstützte das Projekt organisatorisch und finanziell.

Nach dem Einrücken aus Spandau richtete die 1. Tadeusz-Kościuszko-Infanteriedivision ihr Hauptquartier im Schloss Charlottenburg ein. Von dort aus rückten polnische und sowjetische Einheiten gemeinsam in die westlichen Bezirke Berlins vor. Besonders verlustreich waren die Kämpfe am 1. Mai entlang der Charlottenburger Chaussee (heute Straße des 17. Juni). Die ehemalige Technische Hochschule, heute Sitz der Technischen Universität Berlin, sowie der Bahnhof Tiergarten wurden nach schweren Gefechten von polnischen Truppen erobert. Am Morgen des 2. Mai wurden die Kampfhandlungen eingestellt, woraufhin es zur bereits erwähnten Flaggenhissung auf der Siegessäule kam.

Einige Fragmente aus den Erinnerungen von Edmund Jan Osmańczyk (Journalist, Schriftsteller, Politiker), die Sie hier in voller Länge lesen können: 1945 - 2020 75 Jahre Ende des 2. Weltkrieges. Die Rächer Warschaus auf den Ruinen von Berlin (Herausgeber . Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin

"Die Freude, Polen zu treffen, sollte uns von da an auf allen Straßen des großen Trümmerhaufens Berlin begleiten. Das violette „P“ auf gelber Raute, das preußische Zeichen der „Schande“, wurde plötzlich zum stolzen Passierschein in die Freiheit. (...) Die Deutschen hingegen verloren blitzartig alle Parteiabzeichen und Orden. Weiße, um den Arm gebundene Tücher und ein niederträchtiges, dienstbeflissenes Lächeln – das war alles, womit sich uns das „Herrenvolk“ in seiner Hauptstadt präsentierte."

"Polnische Soldaten regeln den Verkehr an den Straßenkreuzungen. Massen von Polinnen und Polen, die aus dem Konzentrationslager zurückkehren, schieben sich über die Straßen, sammeln sich in den Seitenstraßen und -wegen, halten die Soldaten an, drücken sie, küssen sie, weinen. Dies alles geschieht – das muss man sich mit allem Nachdruck klarmachen – im Nordwesten Berlins, der Hauptstadt Preußens und Deutschlands, die seit zwei Tagen von sowjetischen und polnischen Truppen eingekesselt ist."

Auf dem Alexanderplatz

"Da ich Berlin genauso gut kannte wie Warschau, achtete ich nicht allzu sehr auf die Stabsinformationen, die uns die Kommandanten einzelner Frontabschnitte gaben, als ich mit Marian Brandys das weitere Vorgehen bei unseren Recherchen für den nächsten Tag festlegte. Ich hatte ganz bestimmte Vorstellungen und wollte sie um jeden Preis erreichen. Ich wollte die Eroberung des Alexanderplatzes erleben, wo die Berliner Gestapo ihren Sitz hatte. Weiter wollte ich die Reichskanzlei sehen sowie die Via Triumphalis von der Straße Unter den Linden bis zum Kaiserdamm, außerdem Potsdam. Und am Ende wollte ich mich davon überzeugen, in welchem Zustand sich die Einrichtungen der Berliner Polonia befanden: das Polnische Haus an der Jannowitzbrücke, die Zentrale des Bundes der Polen in Deutschland und die Bank Słowiański an der Potsdamer Straße, die Botschaft und das Generalkonsulat der Republik Polen an der Kurfürstenstraße und schließlich die Burse des Bundes der Akademiker in Deutschland in der Lutherstraße 17, wo ich bis Januar 1939 gewohnt hatte

Berlin ist gefallen. Es gibt keinen Spittelmarkt, es gibt keinen Alexanderplatz, an dem die mehrstöckigen Gebäude der Gestapo, der Kauf- und Bürohäuser zu Schutthaufen zusammengesackt sind, die nicht über das 2. Geschoss hinausragen. Neben dem Zeughaus – die Ruinen der Universität. Gegenüber das ausgebrannte Opernhaus sowie das ausgebrannte Gebäude der St.-Hedwigs-Kathedrale. Die Friedrichstraße sieht schlimmer aus als damals die polnische Marszałkowska. Das Hotel „Adlon“ ist den schwarzen Flammen zum Opfer gefallen. Gleich daneben sind auf dem Brandenburger Tor, das übersät ist mit den Einschlaglöchern der Geschosse, von den acht Pferden der Quadriga nur anderthalb übriggeblieben. Die Victoria selbst, die die Zügel der Pferde in der Hand hielt, ist zu kleinen Klumpen grünspanfarbenen Blechs zerfallen."

„Berlin bleibt deutsch!“ kommandierte in seinem Befehl der Meister der Krematorien und Konzentrationslager, Heinrich Himmler, in der Überzeugung, dass Berlin aufhört, deutsch zu sein, wenn es nicht mehr von den Nazis beherrscht wurde. Also verteidigte sich Berlin. In den ersten Tagen verbissen, entschlossen, selbstmörderisch."

"Alles geschah zu unerwartet, um sofort begreifen zu können, dass das, was war, nicht wieder zurückkehren wird. Wir hielten es nicht mehr aus und gingen raus auf den Platz, um frische Luft und den Geruch des zertrümmerten Berlins zu atmen."

"Am Nordabschnitt trafen wir endlich die ersten polnischen Soldaten. Eigentlich wussten wir, dass sie in Berlin waren. (...) Als ich die ersten unserer Jungs auf irgend so einer „Residenzstraße“ in Berlin sah, wollte ich sie vor lauter Freude des Herzens, der Seele und des Verstandes drücken, als ob sie meine engsten Verwandten wären. Vielleicht kamen hierin Sentimentalität und patriotische Wehleidigkeit zum Ausdruck, ein billiges Zeichen schneller Gefühlsausbrüche, wie sie für die Polen typisch sind. Vielleicht. (...) Dieses Treffen bedeutete [jedoch] viel, viel mehr, als unsere kleinen Gemüter fassen konnten, und viel, viel mehr, als diese polnischen Worte zum Ausdruck bringen können: Der polnische Soldat erobert Berlin."

"Die Städtchen, die zwischen den Wäldern liegen, sind von den Kriegszerstörungen kaum berührt, in Weiß und Rosa getaucht. Es ist Frühling, und die Äpfel und Kirschen blühen. Und jedes der kleinen Häuser hat einen Garten, in dem Obstbäume stehen.

In diesem Albtraum von Krieg, den wir von der Oder bis nach Berlin gesehen hatten, wirkte dieses Idyll polnischer Besatzung vor den Toren Berlins wie ein Hauch unserer Zukunft – es beruhigt und stärkt.

Aber plötzlich ein Misston. Die Vergangenheit bringt sich ins Gedächtnis, dringt schmerzhaft ins Herz ein. Auf Fahrrädern kommt eine Gruppe von Polen angeradelt, die furchtbare gestreifte Kleider anhaben. Das sind Polen aus Konzentrationslagern."

Zur weiteren Vertiefung

Vor fünf Jahren sprach das Pilecki-Institut mit Prof. Jochen Böhler, Dr. Jacek Młynarczyk, Prof. Alexandra Richie und Markus Meckel. Die von Hanna Radziejowska moderierte Diskussion bietet eine vertiefende Einführung in die Rolle der polnischen Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg und die Vielzahl der Fronten, an denen sie kämpften.