Unvereinbare Erfahrungen. Das Kriegsende in Europa und Asien - Instytut Pileckiego

02.05.2025 () 18:00

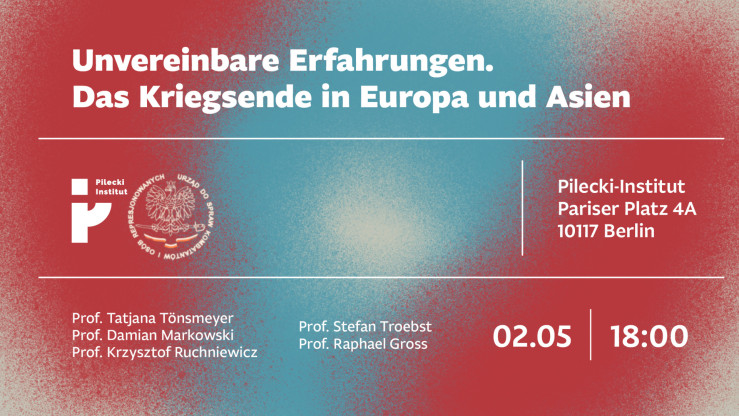

Unvereinbare Erfahrungen. Das Kriegsende in Europa und Asien

Eine Podiumsdiskussion mit unserem Direktor Prof. Krzysztof Ruchniewicz, Prof. Raphael Gross, Prof. Tatjana Tönsmeyer, Prof. Damian Markowski und Prof. Stefan Troebst

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie herzlich zu einer weiteren Veranstaltung im Rahmen unseres Begleitprogramms zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs ein. Gemeinsam mit unserem Direktor Prof. Krzysztof Ruchniewicz, der die Veranstaltung moderieren wird, sowie Prof. Raphael Gross, Prof. Tatjana Tönsmeyer, Prof. Damian Markowski und Prof. Stefan Troebst, möchten wir einen globalgeschichtlichen Blick auf das Kriegsende werfen und es in vergleichender Perspektive geschichtswissenschaftlich reflektieren.

Podiumsdiskussion: "Unvereinbare Erfahrungen. Das Kriegsende in Europa und Asien"

Termin: Freitag, 2. Mai 2025, 18:00 Uhr

Ort: Pilecki-Institut Berlin, Pariser Platz 4a, 10117 Berlin

Anmeldung: https://forms.gle/MncnfAcsduQiFrxm7

Mehr zur Veranstaltung

Der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 2025 lädt dazu ein, darüber nachzudenken, wie das Kriegsende in unterschiedlichen Regionen Europas und der Welt wahrgenommen wird – und welche politischen, gesellschaftlichen und psychologischen Folgen der Krieg für Einzelne wie für ganze Gesellschaften hatte.

Entstanden ist eine Polyphonie der Stimmen und Erfahrungen, die sich auch in der historischen Forschung widerspiegelt. Historikerinnen und Historiker richten ihren Blick auf unterschiedliche und dynamische Forschungsfelder. Auch Methoden und Fragestellungen entwickeln sich weiter – ebenso wie die einem ständigen Wandel unterliegende Erinnerung an den Krieg und an sein Ende. Die Vielzahl an Erfahrungen und Perspektiven führt zu Spannungen, eröffnet aber zugleich Räume für Dialog – und dieser ist ein zentraler Bestandteil jeder Form von Versöhnung.

Der Zweite Weltkrieg war ein globaler Konflikt. Seine weltumspannende Dimension führte, je nach Region, zu sehr unterschiedlichen historischen Erfahrungen. Die knapp sechs Jahre andauernde Kriegszeit war geprägt von wechselnden Allianzen – entscheidend war der Eintritt Stalins in den Krieg auf Seiten der Alliierten im Jahr 1941. Wie von Churchill und Roosevelt erhofft, konnte so die Niederlage der Achsenmächte – Deutschlands, Italiens und Japans – herbeigeführt werden.

Diese Perspektive wirft grundlegende Fragen auf, die bis heute Gegenstand geschichtswissenschaftlicher Debatten sind:

- Kann ein Sieg, der durch Zugeständnisse an eine totalitäre Großmacht erkauft wurde, überhaupt als vollumfassend gelten?

- Worin lagen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den jeweiligen lokalen Kriegsenden – und welche Auswirkungen hatten sie?

- Führte die globale Dimension des Krieges auch zu globalen Mustern der Nachkriegsordnung?

- Fügten sich die weltweiten Umbrüche nach 1945 in das Konzept von Zentren und Peripherien ein?

- Und schließlich: Wer konnte mit dem Ausgang des Krieges zufrieden sein – und wer stellte die Nachkriegsordnung am entschiedensten infrage?

Mehr zu den Diskussionsteilnehmern

Prof. Dr. Krzysztof Ruchniewicz ist Direktor des Pilecki-Instituts, Historiker, Professor an der Universität Wrocław (Breslau), Buchautor, Experte und Forscher sowie ein hoch geschätzter Kenner Deutschlands und der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert. Zu seinen weiteren Schwerpunkten zählen die Geschichte der europäischen Integration sowie die interdisziplinären Felder Public History, Visual History und internationale Schulbuchforschung.

Bekannt ist er auch als Direktor und Lehrstuhlinhaber für Zeitgeschichte des Willy-Brandt-Zentrums für Deutschland- und Europastudien an der Universität Wrocław, das er mitbegründet hat. Am 13. Juni 2024 wurde Ruchniewicz zum Beauftragten des Ministers für Auswärtige Angelegenheiten der Republik Polen für die gesellschaftliche und grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland ernannt.

Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Publikationen, die sich mit den historischen wie aktuellen Facetten der deutsch-polnischen Beziehungen befassen. Zu seinen wichtigsten Werken zählen unter anderem:

Zögernde Annäherung. Studien zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert (2005); „Noch ist Polen nicht verloren“. Das historische Denken der Polen (2007);

Erwachsene Nachbarschaft. Die deutsch-polnischen Beziehungen 1991 bis 2011 (2011, Mitherausgeber); sowie Schauplatz Geschichte. Entdecken und Verstehen in den deutsch-polnischen Beziehungen (2018), das die Bedeutung historischer Bildung für das gegenseitige Verständnis betont.

Zu seinen jüngeren Arbeiten gehören die Mit-Herausgabe von Ein symbolischer Akt. Deutsche Entschädigungsleistungen für die Opfer nationalsozialistischer Verbrechen in Polen (2023) sowie die Edition Freya von Moltke, Christian Tröbst, Widerstand und Glaube. Ein Briefwechsel 1957–1959 (2024).

Prof. Dr. Raphael Gross ist ein Schweizer Historiker und Museumsleiter, der insbesondere durch Publikationen zur deutsch-jüdischen Geschichte und zum Holocaust bekannt wurde. Seit 2017 ist er Präsident des Deutschen Historischen Museums. Zuvor war er von 2001 bis 2015 Direktor des Leo Baeck Instituts für das Studium der deutsch-jüdischen Geschichte und Kultur in London, von 2006 bis 2015 Direktor des Jüdischen Museums Frankfurt am Main sowie von 2007 bis 2015 Direktor des Fritz Bauer Instituts zur Geschichte und Wirkung des Holocaust. Anschließend leitete er bis 2017 das Dubnow-Institut für jüdische Geschichte und Kultur an der Universität Leipzig.

Er studierte Geschichte, Philosophie und Literatur in Zürich, Bielefeld, an der Freien Universität Berlin sowie am Trinity Hall College in Cambridge. 1990 war er Research Fellow am Franz Rosenzweig Minerva Research Center der Hebräischen Universität Jerusalem, 1997 promovierte er an der Universität Essen mit einer Arbeit über Carl Schmitt. Von 1997 bis 2001 war er wissenschaftlicher Assistent an der Ruhr-Universität Bochum, anschließend wirkte er an der University of Sussex, zuletzt als Reader in History und Leiter des Zentrums für deutsch-jüdische Studien.

Prof. Dr. Tatjana Tönsmeyer ist Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Bergischen Universität Wuppertal. Sie studierte Geschichte, Osteuropäische Geschichte, Politikwissenschaft sowie Publizistik/Medienwissenschaft in Bochum und Marburg. 2003 wurde sie an der Humboldt-Universität zu Berlin mit einer Dissertation über „Das Dritte Reich und die Slowakei, 1939–1945. Politischer Alltag zwischen Kooperation und Eigensinn“ promoviert. 2010 folgte ihre Habilitation an der Universität Jena mit der Arbeit „Adelige Moderne. Großgrundbesitz und ländliche Gesellschaft in England und Böhmen 1848–1918“.

Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Geschichte von Besatzungsherrschaft und -gesellschaften im 20. Jahrhundert, Erinnerungskulturen sowie die Sozial- und Kulturgeschichte Mittel- und Osteuropas. Im Herbst 2024 erschien ihre Monographie „Unter deutscher Besatzung. Europa 1939 bis 1945“ bei C.H. Beck, die Publikation wurde bereits vorab auf die Sachbuch-Bestenliste von ZEIT, ZDF und Deutschlandfunk gewählt.

Tönsmeyer ist Mitherausgeberin der zweibändigen Quellenedition „Fighting Hunger, Dealing with Shortage. Everyday Life under German Occupation in World War II Europe“ (2021), die auf Dokumenten aus rund 70 Archiven in 20 Sprachen basiert. Sie initiierte zudem das digitale Projekt „Societies under German Occupation“, das den Alltag unter deutscher Besatzung interdisziplinär dokumentiert. Sie gehört zahlreichen wissenschaftlichen Beiräten an, u. a. am Deutschen Historischen Institut Warschau (als stellvertretende Vorsitzende), an der Stiftung Haus der Geschichte und an der Villa ten Hompel in Münster.

Prof. Dr. Stefan Troebst war von 1999 bis 2021 stellvertretender Direktor des Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) in Leipzig. Seit 2015 ist er Professor für Kulturgeschichte des östlichen Europa an der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie der Universität Leipzig sowie Leiter des Masterstudiengangs »European Studies« am Global and European Studies Institute (GESI). Er studierte Geschichte, Slavistik, Balkanologie, Politikwissenschaft und Islamwissenschaft, u. a. in Berlin, Tübingen, Skopje und Bloomington.

Seine Habilitationsschrift erschien 1997 unter dem Titel Handelskontrolle – ›Derivation‹ – Eindämmung. Schwedische Moskaupolitik 1617–1661.

Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Geschichte Südosteuropas, transnationale Erinnerungskulturen sowie Fragen visueller Geschichtskultur. Zu seinen zentralen Veröffentlichungen zählen Das makedonische Jahrhundert. Von den Anfängen nationalrevolutionärer Bewegung zum Abkommen von Ohrid 1893–2001 (2007), Erinnerungskultur – Kulturgeschichte – Geschichtsregion. Ostmitteleuropa in Europa (2013) sowie Zwischen Arktis, Adria und Armenien. Das östliche Europa und seine Ränder (2017).

Prof. Damian Markowski ist Historiker und Forscher am Pilecki-Institut. Er absolvierte das Studium am Historischen Institut der Universität Warschau (2010), wurde 2016 an der Historischen Fakultät der Universität Warschau promoviert und habilitierte sich 2024 am Institut für Politische Studien der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Berufliche Stationen führten ihn unter anderem zum Rat zum Schutz des Gedenkens an Kampf und Martyrium, ins Ministerium für Kultur und nationales Erbe sowie an das Institut für Nationales Gedenken (IPN). Seit 2022 ist er Mitarbeiter des Instituts für Kriegsschäden Jan Karski und seit 2024 zudem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Totalitarismusforschung. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen die Geschichte der ehemaligen Ostgebiete der Zweiten Polnischen Republik (mit besonderem Fokus auf politische und wirtschaftliche Aspekte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts), die Geschichte Russlands und der Sowjetunion, die Sowjetisierung Osteuropas unter Stalin, die Erinnerungspolitik europäischer Staaten sowie die polnisch-ukrainischen Beziehungen. Forschungsaufenthalte führten ihn unter anderem nach Großbritannien, Deutschland, Tschechien, Litauen und in die Ukraine. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis der Zeitschrift Przegląd Wschodni (2020), dem Janusz-Kurtyka-Preis (2019) und dem Preis des Präsidenten des IPN (2018), und war für den Tomasz-Strzembosz-Preis (2019) nominiert. Zu seinen wichtigsten Veröffentlichungen zählen die Monografien W cieniu Wołynia (2023) und Dwa powstania (2019).