Die Augustów-Razzia - Instytut Pileckiego

Die Augustów-Razzia

Die erste internationale Ausstellung zum größten kommunistischen Nachkriegsverbrechen in Polen

Ein Teil unseres Teams war bei der Ausstellungseröffnung in Augustów mit dabei – ein wunderschön grün bewaldeter Ort mit Blick auf den See, idyllisch gelegen und zugleich von großer historischer Schwere sowie, angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, von aktueller geopolitischer Brisanz. Augustów liegt unweit der heutigen Grenze zu Litauen und Belarus.

Dort hat die lokale Niederlassung des Pilecki-Instituts – pünktlich zum 80. Jahrestag – das erste Museum zur sogenannten Augustów-Razzia eröffnet, dem größten kommunistischen Nachkriegsverbrechen in Polen. Schauplatz der Ausstellung ist die ehemalige Folterzelle des sowjetischen NKWD, die zuvor zeitweise auch von der Gestapo genutzt worden war. Ein bemerkenswerter und besonders symbolträchtiger Kontrast zum späteren Schicksal des Ortes: In der Zwischenkriegszeit befand sich in denselben Räumen eine Konditorei – betrieben von einem in der Region geschätzten Migranten mit türkischen Wurzeln, der dort Baklava und andere Spezialitäten anbot.

Mehr dazu erfahren Sie unten in unserem kleinen Bericht.

Die Fahrt nach Augustów erfordert einiges ab, ist aber sehr lohnenswert. Wir werden dieses Thema immer wieder aufgreifen, denn wir sind überzeugt: Es verdient europaweite Aufmerksamkeit.

Fotos: Wo angegeben, stammen die Aufnahmen von Wojciech Kaszlej; alle übrigen Fotos entstammen unserem eigenen Bestand.

Eine Führung mit dem Kurator der Ausstellung Dr Łukasz Faszcza

Erste Ausstellung zur Augustów-Razzia jetzt eröffnet!

An diesem Wochenende jährt sich die Augustów-Razzia zum achtzigsten Mal. Sie gilt als das größte kommunistische Verbrechen im Nachkriegspolen und wurde jahrzehntelang geleugnet, einige Historiker betrachten sie gar als das größte Massaker an Zivilisten im Nachkriegseuropa - bis zu den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien. Rund 7.000 Menschen wurden damals von sowjetischen Einheiten festgenommen, über 600 von ihnen ermordet. Das Pilecki-Institut widmet diesem bislang kaum aufgearbeiteten Thema nun erstmals eine umfassende Ausstellung. Sie ist bewegend, eindringlich und längst überfällig.

Das überwältigende Interesse – sehen Sie selbst auf den Fotos – zeigt, wie wichtig den Bewohnerinnen und Bewohnern von Augustów dieses Thema ist. Es verdient jedoch auch europaweit Gehör, denn es eröffnet tiefe Einblicke in das Vorgehen totalitärer Regime und in Formen des Widerstands gegen sie. Nicht zuletzt, weil die Opfer der Razzia – der polnische antikommunistische Widerstand – für jene Werte kämpften, auf denen das heutige demokratische Europa beruht.

Die sowjetische Aktion richtete sich gezielt gegen den polnischen Untergrund. Unterstützt wurde sie von der lokalen Geheimpolizei. Die Ausstellung dokumentiert diese Geschichte anhand zahlreicher Gegenstände und persönlicher Zeugnisse. Sie zeigt das lebendige Vorkriegs-Augustów ebenso wie die Härte und Gewalt des totalitären Systems.

Augustów war vor dem Krieg eine multikulturelle Stadt. Neben polnischen Katholiken lebten hier auch Juden, Litauer, Belarussen und orthodoxe Christen. Die Stadt war geprägt von Bildungsreformen, Modernisierungswillen und einer Orientierung an den Zukunftsvisionen der Zweiten Republik. Diese Vielfalt und Offenheit wurden durch sowjetische Gewalt in zwei Besatzungswellen brutal ausgelöscht.

Im Gegensatz zu Katyn, wo vorbereitete Säuberungslisten eingesetzt wurden, war bei der Augustów-Razzia keine individuelle Auswahl der Opfer vorgesehen. Es handelte sich um eine massenhafte Verhaftungsaktion. Die Entscheidungen über Leben und Tod fielen oft erst im Verlauf der Verhöre. Das genaue Motiv der Operation ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Im vom Pilecki-Institut herausgegebenen historischen Sammelband zum Thema werden mehrere Hypothesen diskutiert – etwa, dass man mit einem Dritten Weltkrieg rechnete und die Region aus sowjetischer Sicht als strategisch bedeutsam für den Westen galt.

Das kommunistische Regime leugnete das Verbrechen jahrzehntelang. Besonders berüchtigt wurden die Pressekonferenzen von Regierungssprecher Jerzy Urban, auf denen jede Verantwortung abgestritten wurde.

Die Ausstellung befindet sich in einem Gebäude mit schwerer Vergangenheit. Es diente einst als Folterstätte der Gestapo und später des sowjetischen NKWD. In der Zwischenkriegszeit war derselbe Ort jedoch ein Ort des Lebens: Ein türkischer Migrant betrieb hier eine kleine Konditorei, in der er Baklava und andere Süßigkeiten verkaufte. Der Ort war unter Konditoren mit türkischem Hintergrund sehr beliebt – viele kamen regelmäßig, um hier Praktika zu absolvieren. Ein Symbol der kulturellen Offenheit und Neugier wurde so in eine totalitäre Hölle verwandelt.

Heute liegt Augustów erneut nahe einer sensiblen Grenze – zwischen Belarus und Litauen. Viele Elemente der Ausstellung wirken vor diesem Hintergrund besonders eindringlich. Das Verschwindenlassen von Menschen, Folter und die gezielte Auslöschung von Identität erinnern auf bedrückende Weise an Russlands gegenwärtigen Krieg gegen die Ukraine.

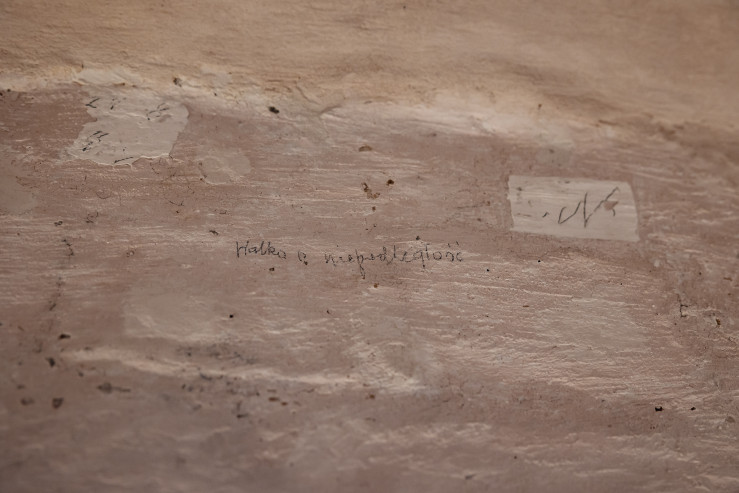

Wandinschriften der Häftlinge - stumme Zeugen ihres Schicksals und Leidens in der Folterkammer

Die Ausstellungseröffnung erstreckt sich über mehrere Tage. Bereits am ersten Tag war das Interesse überwältigend. Hunderte Menschen kamen, hörten die Reden, besichtigten die Räume und zeigten sich tief bewegt. Zu den vielen Rednerinnen und Rednern gehörten unter anderem Kulturministerin Hanna Wróblewska sowie Vertreterinnen und Vertreter der lokalen und regionalen Ebene sowie mehrerer zivilgesellschaftlicher und militärischer Organisationen. Auch ein offizielles Schreiben von Präsident Andrzej Duda wurde verlesen. Der Direktor des Pilecki-Instituts, Prof. Krzysztof Ruchniewicz, gab eine historische Einführung in das Thema. Zum Gedenken wurde auch eine Ehrensalve abgefeuert.

Besonders ergreifend war der Auftritt einer Frau, deren Ehemann während der Razzia verschleppt wurde. Ihre Worte lauteten:

„Ich wollte mich von meinem Vater verabschieden, aber die Sowjets ließen mir keine Zeit. Und dabei war das zwei Monate nach dem offiziellen Kriegsende …“

Die angebotenen Führungen waren so stark nachgefragt, dass sie organisatorisch durchaus eine Herausforderung darstellten. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher meldeten sich mit eigenen Erinnerungen zu Wort. Persönliche Geschichten und Kommentare zeigten, wie sehr dieses Thema bis heute nachwirkt. In Augustów ist die Razzia kein abgeschlossenes Kapitel der Vergangenheit, sondern ein kollektives Trauma, das weiterlebt.

Unter den Gästen war auch ein Vertreter jener Aufklärungsgruppen, die bereits in der kommunistischen Zeit versucht hatten, die Wahrheit über die Razzia ans Licht zu bringen. Im Jahr 1987 wurden im Wald bei Augustów menschliche Überreste gefunden. Zunächst nahm man an, es handle sich um Opfer der Razzia. Später stellte sich heraus, dass es sich um gefallene Wehrmachtssoldaten handelte.

Ein besonderer Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf dem Erinnern durch Namen. Im Rahmen der Eröffnung traten Besucherinnen und Besucher nach vorn und lasen die Namen der Opfer vor, später konnten sie jeweils eine Blume mit einem Namen der Opfer verbinden. Diese Geste folgt dem Geist des Projekts der Pilecki-Instituts „Zawołani po Imieniu“, auf Deutsch „Bei ihrem Namen gerufen“. Der Titel greift ein ethisches Vermächtnis des Dichters Zbigniew Herbert auf: Es sei unsere Pflicht, die Namen derer zu bewahren, „die sich nicht fürchteten und im Dunkel mit einer Fackel der Treue gingen.“ Durch das Verlesen der Namen erhalten die Opfer ihre Würde und Identität zurück.

Der Ort selbst ist voller Symbolik. Augustów liegt inmitten von Wäldern, mit Blick auf einen klaren See, umgeben von alten Bäumen. In den ersten Jahren der kommunistischen Machtergreifung versteckten sich Kämpfer des polnischen Untergrunds in Wäldern, um von dort aus Widerstand zu leisten. In einem Raum der Ausstellung werden ihre Namen bei einem symbolischen Gang durch den Wald hörbar gemacht. Auch die Bäume selbst sind hier Teil der Erinnerung – still, standhaft und lebendig.

Zobacz także

- Studentische Hilfskraft (w / m / d)

News

Studentische Hilfskraft (w / m / d)

Studentische Hilfskraft (w / m / d)

- Frohe Weihnachten!

News

Frohe Weihnachten!

Das Institut bleibt vom 22.12.2025 bis einschließlich 06.01.2026 geschlossen und ist ab dem 07.01.2026 wieder geöffnet.

- Richard Herzinger: Ein Patriot der Freiheit

News

Richard Herzinger: Ein Patriot der Freiheit

Gedenkrede und Fotos von Beisetzung

- Bekanntgabe

News

Bekanntgabe

Bekanntgabe des Ergebnisses des Auswahlverfahrens für die Leitung der Außenstelle des Pilecki-Institus

- Zum 86. Jahrestag der "Sonderaktion Krakau"

News

Zum 86. Jahrestag der "Sonderaktion Krakau"

Sie verkörpert das Wesen der deutschen Besatzung Polens: die Vernichtung der polnischen Bildungsschichten und damit der polnischen Identität. Zugleich erschließt sie universelle Lehren über die Handlungsmuster totalitärer Regime.

- Neuer Ukraine-Podcast!

News

Neuer Ukraine-Podcast!

OUT NOW! Folge 4: "Die Revolutionen von 1917-1921"

- Wir gratulieren Karl Schlögel

News

Wir gratulieren Karl Schlögel

...zum Friedenspreis des Deutschen Buchhandels!

- Nachruf für Richard Herzinger (1955–2025)

News

Nachruf für Richard Herzinger (1955–2025)

Lieber Herr Herzinger, Sie werden uns sehr, sehr fehlen – mit Ihrer herzlichen, zugleich direkten Art, Ihrem unendlichen enzyklopädischen Wissen, Ihrer moralischen Klarsicht und Ihren stets bereichernden Beiträgen in so vielen Bereichen.

- Heute geschlossen

News

Heute geschlossen

Aus betrieblichen Gründen bleibt das Institut am heutigen Samstag, den 25. Oktober, geschlossen.

- Auswahlverfahren für die Stelle des Leiters des PIlecki-Instituts in Berlin!

News

Auswahlverfahren für die Stelle des Leiters des PIlecki-Instituts in Berlin!

Alle wichtigen Infos

- Zum Tag der Deutschen Einheit

News

Zum Tag der Deutschen Einheit

Liebe Freunde, alles Gute zum 35. Jahrestag der Deutschen Einheit!

- BREAKING - OFFIZIELLE ERKLÄRUNG

News

BREAKING - OFFIZIELLE ERKLÄRUNG

Das Pilecki-Institut gibt bekannt, dass Hanna Radziejowska und Mateusz Fałkowski ihre Arbeit in der Berliner Niederlassung wieder aufnehmen.